Mettre la gestion de la pénurie en débat pour ne pas uniquement la (faire) subir

Toujours plus d’ambitions, de moins en moins de ressources : comment gérer ce grand écart qui met tout le monde en souffrance ?

Ce mois-ci, on s’interroge sur le risque de décalage entre mandat rêvé et mandat vécu. Car le quotidien d’élu local correspond rarement à ce que vous projetez en vous lançant en campagne. Pour éviter la douche froide une fois aux manettes, autant s’y préparer dès maintenant. Avec pour objectif de cerner les marges de manœuvre effectives qu’il vous faudra saisir.

Le défi est de taille ! Et comme on se questionne encore sur les moyens d’y parvenir, nous vous proposons d’en discuter ensemble, lors d’une visio le 5 juin de 12h30 à 14h. Vous venez ?

Chers futurs élus municipaux,

Quand on fait le bilan du mandat avec les élus sortants, tous s’accordent sur un point : “rien ne s’est passé comme prévu !” Il y a eu le covid puis les conséquences en cascade de la guerre en Ukraine. Mais cela tient aussi à un décalage plus structurel : “Au moment de la campagne, on pense à tous les projets qu’on va pouvoir impulser. Sauf qu’en réalité, notre quotidien d’élu local consiste surtout à gérer la pénurie.”

Pénurie budgétaire, avec la fin du « quoi qu’il en coûte » et le retour d’une austérité qui ne dit pas son nom. Pénurie de ressources naturelles, avec les tensions croissantes sur l’eau, les sols ou l’énergie. Pénurie de services publics, marquée par l’effet de ciseaux structurel entre l’augmentation des besoins et la fragilisation de l’offre : c’est vrai pour l’accès aux places en crèches comme au logement social, pour le recours aux soins comme pour le recours aux aides sociales, pour le (dys)fonctionnement du périscolaire comme pour la propreté urbaine…

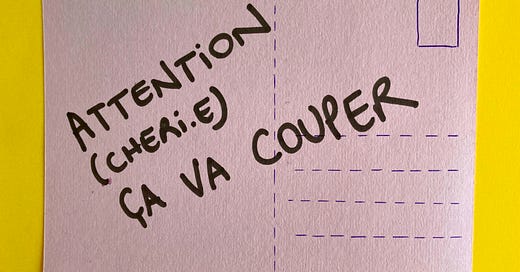

On ne dit pas ça pour vous décourager, mais au contraire, pour vous donner du courage ! Car le principal enjeu du mandat à venir consiste selon nous à reprendre du pouvoir sur la gestion de la pénurie. Eviter de couper « à l’aveugle » pour se rendre attentif aux effets produits par ces multiples pénuries et l’orienter en conséquence.

Ce qui nous frappe dans la fabrique quotidienne de l’action publique, c’est en effet le décalage entre le processus démocratique mis en place pour arbitrer sur des nouveaux projets (avec de la délibération, du participatif, des études d’impact…) et la brutalité de coupes qui se font toujours dans l’urgence, sur des critères opaques rarement mis en débat. Avec le sentiment (des élus comme des citoyens) de se retrouver mis devant le fait accompli, qu’il s’agisse des coupes budgétaires ou des arrêtés sécheresse pris par la préfecture.

Or nous sommes convaincus que l’action politique se fait autant dans les coupes que dans les dépenses nouvelles, dans les actions que l’on arrête que dans celles que l’on initie. C’est tout l’enjeu des politiques de sobriété pour réduire la pression sur les ressources naturelles. Si l’objectif de réduction est (écologiquement et juridiquement) contraint, la question politique reste de savoir comment répartir cet effort. Les -10% de consommations en eau ou les -50% d’artificialisation des sols, on les prend où ?!

Dissipons tout malentendu : nous ne sommes pas en train de faire ici l’éloge de l’austérité budgétaire et de la fragilisation des services publics. La lutte contre la pression austéritaire est nécessaire, mais elle ne suffira pas. C’est la même logique que face aux dérèglements climatiques, avec la nécessité de combiner atténuation et adaptation. Il faut à la fois tout faire pour éviter la pénurie, et trouver les moyens d’en réguler les conséquences (d’autant que le plus souvent la pénurie est déjà là, et a plutôt tendance à s’aggraver).

Démocratiser la gestion de la pénurie : ce n’est pas forcément la mission la plus confortable ni la plus gratifiante, mais c’est aussi là-dessus que vos habitants-citoyens-usagers ont besoin de vous !

Haut les cœurs,

Manon Loisel et Nicolas Rio

Exercice pratique : le verso du programme ! Ou comment assumer de faire moins avec moins

S’il y a bien un élément qui accentue le décalage entre mandat projeté et mandat vécu, c’est le programme. En encourageant l’addition de promesses sans pouvoir en vérifier la faisabilité, l’objet « programme électoral » organise le fuite en avant vers le toujours plus ! Ce qui a tendance à mettre tout le monde en souffrance.

Les services tout d’abord, car les programmes laissent penser que « l’intendance suivra » alors que c’est rarement le cas. Les ressources humaines et financières sont déjà insuffisantes pour gérer l’existant, alors quand les nouveaux élus leur demandent d’en faire bien davantage… Le nombre de burn-out coté agents publics devrait nous alerter !

Les élus ensuite, piégés dans une todolist inatteignable qu’ils ont eux-mêmes élaboré. Mis sous pression pour atteindre des promesses transformées en engagements contractuels par la magie de l’élection, les élus locaux se retrouvent confrontés à la pénurie de moyens et à ses effets sur le terrain.

Ce décalage vient enfin alimenter la défiance des citoyens, face à ce qui peut vite être perçu comme une collection de fausses promesses. On leur promet un monde meilleur à chaque élection, mais au quotidien ils observent surtout la dégradation des services publics.

D’accord, mais maintenant on fait quoi ?! Il faut bien faire un programme pour que les électeurs puissent faire leur choix en connaissance de cause. « Un programme, ce n’est pas qu’une liste de mesures : c’est l’incarnation d’un projet politique » nous objecte-t-on quand on s’attaque à ce totem de la démocratie électorale.

Alors utilisons-le comme cela ! Faisons-en un outil pour politiser la gestion de la pénurie et donner à voir les différents choix politiques qu’elle implique ! Pour cela, nous vous invitons à construire le verso de votre programme municipal. Le recto, c’est toutes les actions que vous voudriez faire en plus, en supposant d’avoir les ressources nécessaires. Le verso, c’est ce que vous proposez de faire en moins pour réduire la pression sur les ressources disponibles et retrouver des marges de manœuvres en concentrant vos efforts sur l’essentiel. Quelles sont les actions que vous êtes prêts à réduire voire à arrêter ? Et à l’inverse, les coupes que vous jugez inacceptables et que vous vous engagez à ne pas faire ?

« C’est électoralement suicidaire ! » nous direz-vous. Mais est-ce si sûr que cela ? Si la « préférence nationale » mise en avant par l’extrême-droite séduit une part significative (quoique minoritaire) de l’électorat, c’est bien parce qu’elle apporte une réponse à l’angoisse de la pénurie. Refuser de prendre position sur les restrictions à venir (qu’elles soient budgétaires ou écologiques), c’est laisser le champ libre à ceux qui jouent la stratégie du bouc-émissaire. Pour la combattre, encore faut-il y opposer une alternative.

Est-ce que ce programme recto/verso suffira pour reprendre du pouvoir sur la gestion de la pénurie ? Assurément non, mais il pourrait au moins contribuer à mettre en débat les coupes budgétaires en cours et à venir.

Nous sommes bien conscients que l’exercice est plus facile à dire qu’à faire ! Cela fait trois semaines qu’on tourne le sujet dans tous les sens en essayant de se mettre à votre place, pour voir comment les élus / candidats pourraient s’y prendre pour retrouver des marges de manoeuvre face à la raréfaction des ressources.

A ce stade, il faut bien avouer qu’on n’a pas (encore) réussi. Alors nous vous proposons d’en discuter ensemble en organisant une visio le 5 juin de 12h30 à 14h. 1h30 pour partager votre vécu de la pression austéritaire et les moyens d’éviter de la (faire) subir. L’occasion aussi de mettre nos hypothèses à l’épreuve du terrain : La campagne peut-elle servir à mettre en débat les coupes budgétaires à venir ? Faut-il / peut-on assumer de faire moins avec moins ? Rendre la gestion de la pénurie plus démocratique, concrètement, ça voudrait dire quoi ?

Quelques lectures pour continuer à cogiter avant d’en discuter

“Saurez-vous faire la différence entre sobriété et austérité ?” (sur le blog de Partie Prenante). Ecrit en pleine crise énergétique, ce billet propose plusieurs gardes-fous pour éviter de transformer la sobriété en cheval de Troie d’une politique austéritaire. Autant de réflexes qui pourraient vous aider à faire le verso de votre programme.

“Politiser le renoncement” du philosophe Alexandre Monnin, dont les recherches et expérimentations (notamment à Grenoble) sur la redirection écologique ont grandement alimenté nos réflexions. Dans cette interview au journal Le Monde, il formule trois conditions pour gérer l’héritage de territoires qui vivent au-dessus de leurs ressources : “le renoncement ne doit pas être imposé à la population, mais démocratique ; il faut l’anticiper pour ne pas décider au pied du mur ; et il doit tenir compte des attachements qui ont été tissés et des dépendances des populations”.

Si vous voyez d’autres lectures aidantes sur le sujet, dites-le nous !

C’est fini pour cette fois-ci. Si cette lettre vous a plu, n’hésitez pas à la partager autour de vous et à la mettre en discussion avec les (futurs) élus de votre territoire.

Pour recevoir les prochaines éditions directement dans sa boite mail, il suffit de s’inscrire.